台灣,這座漂浮在歷史浪潮中的島嶼,承載了清領的古樸、日治的變革與戰後的喧囂。

每一次時代更迭,都帶來新的旅人,留下一抹抹文化的印痕。然而,今日的我們卻常因細微的差異而心生隔閡,彼此對立,甚至在某些極端的聲浪中,讓這片得來不易的民主土壤隱隱裂開。回望早期台灣文學家的文字,他們的生命故事彷彿一盞燈,照亮我們前行的路:這座島嶼本是移民的家園,唯有以包容擁抱多元,才能真正找到屬於「台灣人」的歸屬。

鍾理和,這位「倒在血泊裡的筆耕者」,他因婚姻遠走東北,卻在異鄉發現自己既非日本人,亦非中國人,唯獨是個無處安放的台灣人。他的文字寫道:「我站在這片陌生的土地上,尋找一個可以稱作『家』的地方,卻只聽見心底的孤獨回音。」這份「兩邊不靠」的徬徨,訴說了移民社會中身份認同的掙扎,也提醒我們,理解與接納是多麼珍貴。

林海音的《城南舊事》,則像一幅溫柔的畫卷。她生於日本,父母來自台灣,卻在北京的胡同裡長大。書中那個小女孩英子,用純真的眼看著周遭的「外來者」,字裡行間卻藏著她對歸屬的細膩叩問。她的故事告訴我,身份從不是單一的答案,而是一場需要時間與包容的探索。

吳濁流的《亞細亞的孤兒》則更顯沉重。主角胡太明在日本與中國間輾轉,卻始終找不到自己的位置。他無奈問道:「我究竟是誰?這片土地為何從未給我答案?」這聲叩問,彷彿是台灣人在歷史洪流中集體的吶喊,訴說著認同的斷裂與追尋。

龍瑛宗的《植有木瓜樹的街道》同樣動人。書中主角林文雄走在台北街頭,熟悉的木瓜樹喚起他的本土記憶,卻在殖民文化的重壓下,感到無所適從。那份在傳統與外來價值間搖擺的焦慮,與今日因差異而起的紛爭何其相似。

這些文學家的筆觸,彷彿在對我們低語:台灣的靈魂從來是多元的。我們都是島嶼的旅人,無論從何而來,皆在這片土地上落地生根,交織出今日的模樣。當前社會的裂痕,提醒我們從歷史借鑑智慧,放下成見,以更寬廣的心胸接納彼此。民主的果實得來不易,唯有擁抱多元,尊重每個人的獨特故事,我們才能讓這座島嶼成為真正的家園。願我們攜手,讓台灣的未來,綻放更溫暖的光。

---

一、龍瑛宗:殖民文化與本土根源的拉扯

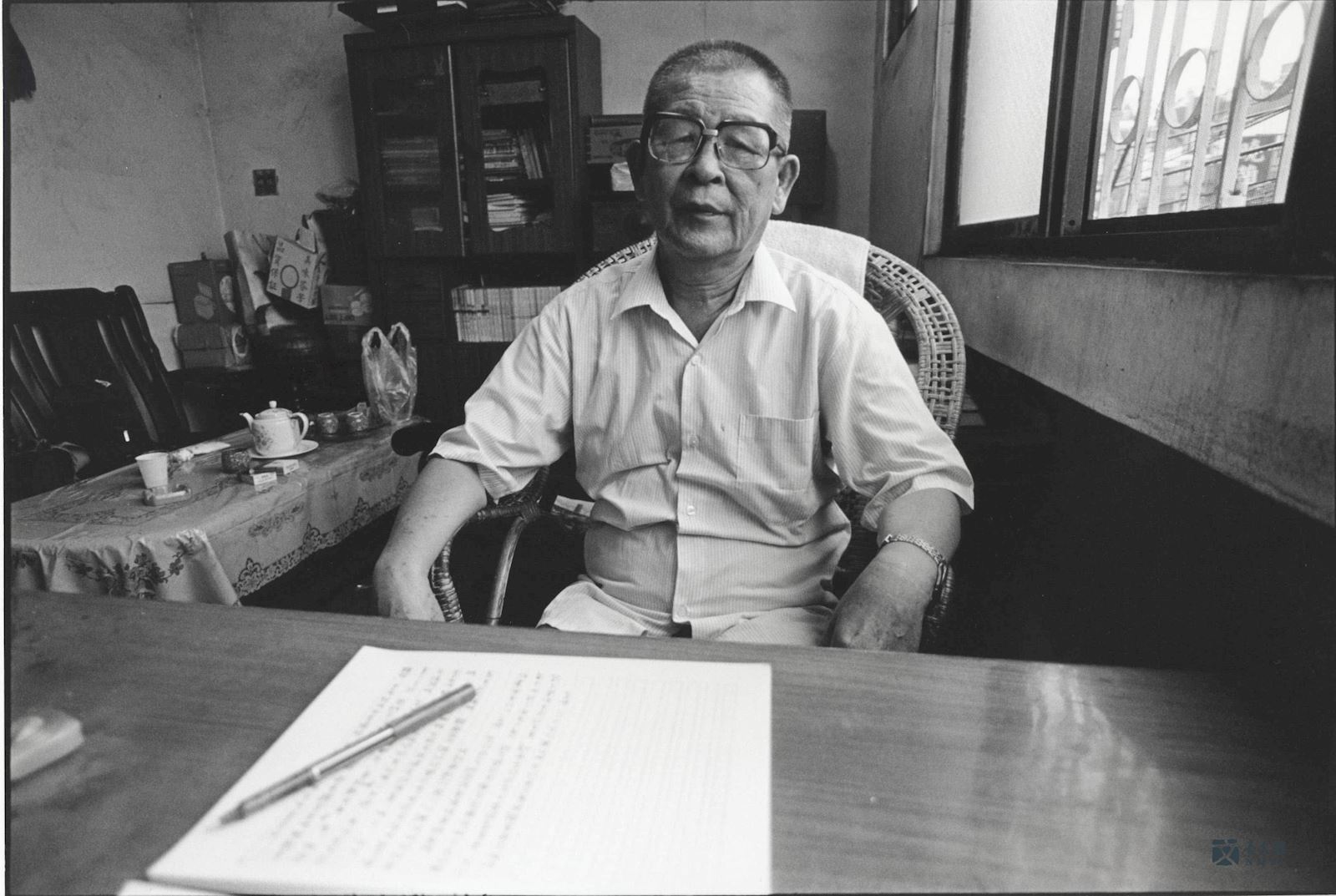

背景:龍瑛宗(1914-2008)是日治時期重要的台灣作家,生於台灣新竹,成長於日本殖民統治下的台灣。他接受日式教育,熟悉日本語與日本文化,但作為台灣人,其根源意識始終與本土文化相連。在日治時期,台灣人被日本殖民政府視為「次等國民」,卻又因長期殖民教育而與傳統中國文化疏離,這種處境與鍾理和在中國感受到的「兩邊不靠」有異曲同工之妙。

《植有木瓜樹的街道》(1942)

這部小說以日治時期的台灣為背景,描寫一位台灣知識分子林文雄在殖民社會中的迷惘。林文雄受日本教育,卻在內心深處感受到對本土文化的依戀。他在小說中面對日本殖民者的優越感時,既渴望融入,又因自身的台灣背景而感到格格不入。例如,小說中林文雄走在台北街頭,看著熟悉的木瓜樹,卻因殖民文化的影響,對自己的文化根源產生懷疑,這種矛盾心境反映了認同的掙扎:

「木瓜樹是如此熟悉,卻彷彿在提醒我,我並不完全屬於這裡,也不完全屬於那個『日本』。」

龍瑛宗筆下的林文雄,體現了日治時期台灣人在殖民文化與本土意識間的撕裂,這與林海音在《城南舊事》中作為「外來者」的細膩疏離感相呼應。林文雄的困境並非地域遷移造成,而是文化霸權下被迫選擇「成為誰」的焦慮,這種認同困惑在當時的台灣社會廣泛存在。

龍瑛宗的經歷與作品反映了日治時期台灣人普遍的身份困境。他們既非純粹的日本人,亦難以被中國文化完全認同,這種「中間者」的處境,是當時人們心中的複雜心境。小說中的木瓜樹意象,象徵本土根源的召喚,卻在殖民文化的壓迫下顯得脆弱而遙遠,凸顯認同的無所適從。

二、吳濁流:殖民統治下的認同斷裂

背景:吳濁流(1900-1976)同樣是日治時期的台灣作家,生於台灣苗栗,曾在日本殖民政府下的學校任教,並赴中國大陸短暫生活。他在日本統治下接受教育,卻因台灣人的身份而感受到歧視;而在中國大陸時,又因長期受日本文化影響,與當地人產生文化隔閡。這種經歷與鍾理和在東北的疏離感高度相似,兩人都體會到「台灣人」身份在異鄉的尷尬。

《亞細亞的孤兒》(1946)

這部小說被視為吳濁流最具代表性的作品,書名即點出台灣人在殖民歷史下的孤獨處境。主角胡太明是一位台灣知識分子,受日本教育,卻在日本社會中被視為外人;後來前往中國大陸,尋求文化根源,卻又因殖民背景而無法融入。小說中,胡太明在中國時,當地人對他說:

「你是台灣人,受日本人的教育,怎麼能算我們中國人呢?」

這句話直接刺中胡太明的認同痛點。他在小說結尾陷入精神崩潰,象徵台灣人在日本與中國間無處安放的身份。小說寫道:

「我究竟是誰?日本人?中國人?還是台灣人?這片土地彷彿從未給我一個答案。」

這種絕望的詰問,與鍾理和在東北感受到的「既非日本人、也非中國人」如出一轍,也與林海音在不同地域間調適自我認同的歷程形成對照。

吳濁流以《亞細亞的孤兒》刻畫了台灣人在日治與國民政府交替時期的認同危機。胡太明的經歷反映了當時許多台灣人的處境:他們因殖民歷史而與中國文化斷裂,卻又無法被日本社會接納。這種困境是一種「夾於中國、日本、台灣之間」的認同掙扎,特別是那些擁有複雜家族背景或成長經歷的人,他們在當時的社會中常被邊緣化。

龍瑛宗與吳濁流的作品,皆反映了日治時期(1895-1945)與國民政府初期(1945後)的台灣社會中,身份認同的複雜性。日治時期的「皇民化運動」強迫台灣人學習日語、改用日本姓名,卻從未真正視他們為平等的「日本人」,這造成文化上的斷裂感。而1945年國民政府接收台灣後,許多台灣人因長期受日本教育,又被新來的中國大陸移民視為「異己」,進一步加深認同的困境。

- 龍瑛宗的《植有木瓜樹的街道》中的林文雄,代表了日治時期知識分子試圖在殖民與本土間尋找平衡的努力,這種努力在當時的台灣青年中頗具普遍性。

- 吳濁流的《亞細亞的孤兒》則更直接點出台灣人的「孤兒」處境,胡太明的精神崩潰,象徵了認同斷裂的極端後果,與鍾理和在東北的疏離感形成強烈共鳴。

兩位作家的作品不僅描繪了個人的認同掙扎,也折射出台灣作為移民社會在歷史轉換中的集體焦慮。他們的文字提醒我們,無論是清領、日治還是國民政府時期,台灣人的身份認同從未單一,而是多重文化交織的結果。